En 1933, el empresario de New Jersey Richard M. Hollingshead tuvo una idea excelente: el autocine; la sala cinematográfica al aire libre a la que el espectador acudía en su coche. Un sistema de postes con megafonía individual permitía seguir la proyección en la relativa intimidad del vehículo. No obstante, el modelo no alcanzaría su edad de oro hasta los años 50, cuando la explosión de la cultura juvenil convirtió los solares con auto-cine en un tejido de Arcadias adolescentes. En 1958 había 5.000 autocines en funcionamiento en EE UU, poblados de jóvenes que descubrían las delicias del manoseo lúbrico, bautizaban sus gargantas a tragos de alcohol y, ocasionalmente, miraban la pantalla, donde solía proyectarse alguna serie de la American International en el mejor de los casos.

El goce colectivo

En 2007, el colectivo activista británico Magnificent Revolution tuvo otra idea no menos notable: montar, en el Big Chill Festival, el primer cine alimentado energéticamente con el pedaleo de bicicletas. En aras de concienciar a la ciudadanía del vínculo entre individuo y consumo de energía, el grupo pretendía ir abriendo camino a una suave transición hacia formas más sostenibles de producción energética. El modelo no tardó en encontrar sus ecos: Pow Wow Pedal Power en Manchester, Spoke’n’Chain en Bristol y Electric Pedals en Brighton y Womad decidieron incorporar el concepto.

En los Cycle-In Cinemas, doce bicicletas suministran, a razón de 50 vatios por unidad y a través del pedaleo de sus usuarios, la electricidad necesaria para poner en marcha el proyector y el sistema de sonido. Al resto de espectadores se les conmina a que asistan en sus propias monturas, aunque estas no servirán para suministrar luz al proyector. He aquí una manifestación de la utopía del cine en tanto que ritual de goce colectivo en tiempos de micro-pantallas y radical ensimismamiento aislado.

Los Cycle-In Cinemas fomentan no sólo la idea de comunicación, sino que convierten al espectador en fuente de energía para el desfile de imágenes

Si el autocine creaba burbujas de privacidad en un espacio colectivo, los Cycle-In Cinemas fomentan no sólo la idea de comunicación, sino que convierten al espectador –al menos, a doce de ellos- en una suerte de fuente de energía para el sueño, para el desfile de imágenes sobre una pantalla. Una estampa de futuro, por cierto, muy distinta a la de otra bicicleta (apocalíptica) que inmortalizó la gran pantalla: la máquina estática sobre la que pedaleaba Edward G. Robinson para alumbrar una parca bombilla en el oscuro futuro distópico de Soylent Green:* Cuando el destino nos alcance* (1973) de Richard Fleischer.

Las bicicletas de los Cycle-In Cinemas de Londres, Brighton, Womad, Bristol y Manchester parecen evocar la utopía grupal que representó Michel Gondry en su estupenda Rebobine, por favor (2008): la importancia de volver a ver (y sentir) el cine juntos en tiempos de consumo solipsista. De la mano de Magnificent Revolution, el proyecto se engrandece con un matiz: el espectador y la imagen proyectada unidos por la corriente de energía que genera el primero (mientras, de paso, ejercita sus músculos). Nadie hubiese podido prever que la bicicleta era el futuro del cine, pero ¿ha significado la bicicleta algo, también, en el pasado del medio? ¿Qué imágenes se podrían proyectar en un bici-cine para testimoniar la estrecha relación entre pedales y bobinas?

La juventud de las bicicletas

En Sus primeros pantalones (1927) de Frank Capra, el cómico Harry Langdon ve refrendado su ingreso en la madurez cuando sus padres le regalan sus primeros pantalones largos. Su primera salida fuera del hogar le lleva a ser deslumbrado por una mujer fatal, traficante de cocaína, cuyo coche se ha averiado en una carretera cercana. Montado en su bicicleta, Langdon emprende un coreográfico cortejo ciclista, elaborando toda clase de cucamonas en una suerte de feliz regresión a la infancia de la que justo acaba de salir (se supone). 42 años más tarde, Paul Newman rendiría tributo a esas mismas cucamonas en la escena más desconcertante de Dos hombres y un destino (1969) de George Roy Hill: el interludio musical donde suena el Raindrops Keep Falling on My Head de Burt Bacharach y, sí, Butch Cassidy muestra su lado más juguetón, infantil, romántico y sentimental.

Dos años antes, el Nuevo Hollywood había sido oficialmente fundado por el Bonnie y Clyde (1967) de Arthur Penn, una película americana que, en el fondo, soñaba en la libertad expresiva de la Nouvelle Vague (como, a su modo, también lo haría la película de George Roy Hill). En Langdon y en Newman, la bicicleta responde, pues, al mismo anhelo simbólico: introducir una espontaneidad en un género –la comedia silente o el western- que estaba forjando su propia renovación, una nueva y feliz inmadurez.

Pedalear el neorrealismo

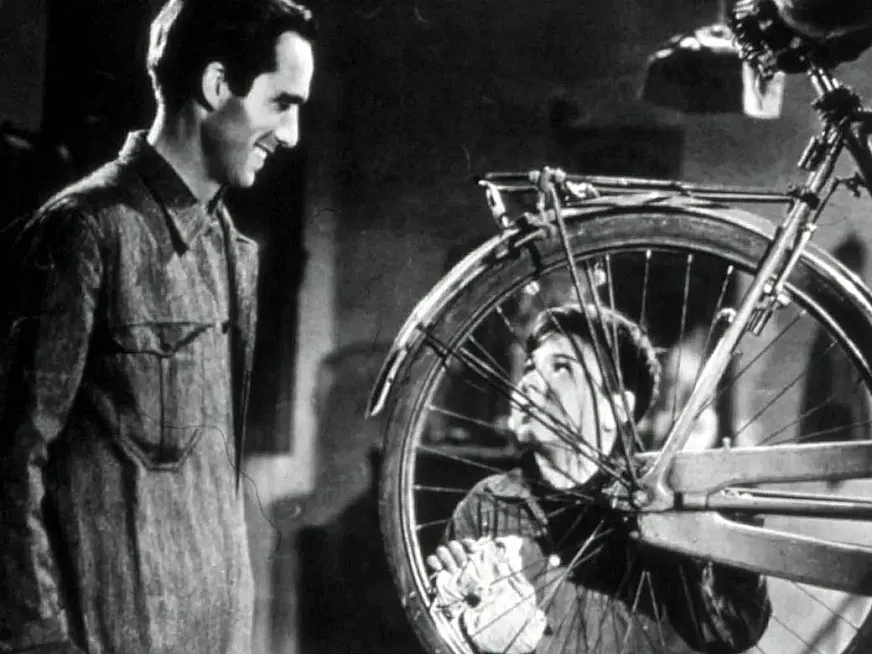

Quizá no haya habido bicicleta que haya significado más en –y para- la historia del cine que la que perdía el protagonista de Ladrón de bicicletas (1948) de Vittorio de Sica, una de las actas fundacionales de ese movimiento cinematográfico de posguerra que transformaría de manera radical la representación de la realidad en el cine.

En la película, bicicleta e individuo conforman algo así como el mínimo común denominador de una supervivencia en la intemperie: el robo de la bicicleta es una concisa (y precisa) representación del desvalimiento, del sujeto despojado de aquello que lo convertía en frágil proveedor.

De Jacques Tati a E.T: leyendas del cine nos han hecho reir y llorar a lomos de una bicicleta

Esa bicicleta tan cargada de significado estaba, de alguna manera, orientada a reencarnarse: lo hizo en Cyclo (1995) del vietnamita Tran Anh Hung, en La bicicleta de Pekín (2001) del chino Wang Shiaouxuai y en La bicicleta verde (2012) de la saudí Haifa Al-Mansour, todas ellas películas vocacionalmente fundadoras de inéditas formas de realismo en sus respectivas cinematografías.

Velocidades de la comedia

A Harry Langdon se le suele considerar el cómico revolucionario que introdujo la suspensión, la melancolía y, sobre todo, la lentitud en la comedia veloz y muscular de los años 20. Una era de gags motorizados y persecuciones aceleradas donde pedalear lánguidamente alrededor de una mujer fatal, como hizo Langdon en Sus primeros pantalones, era una manera de ir a la contra. Veinte años después del cortejo de Langdon a su venenoso objeto de deseo, otro cómico se subiría a otra bicicleta, pero con propósitos directamente opuestos.

El Jacques Tati del cortometraje L’École des facteurs (1947) y del largo Día de fiesta (1949) es un cartero de pueblo a una bici pegado, con la secreta intención de rescatar toda la memoria de la comedia silente para darle una nueva velocidad a la conquista del futuro y un inesperado impulso a nuevas maneras de leer (y ejecutar) el gag: el cómico en bicicleta como imagen perfecta del artista en control de su propio tempo, una dinamo para generar risas en la platea, sus piernas como la batuta del director de una orquesta de carcajadas.

Sobrecarga de sentido

Una de las bicicletas más desbordantes de poder simbólico en la historia del cine es la que la pareja adúltera formada por Lucía Bosé y Alberto Closas dejaban en la cuneta al principio de Muerte de un ciclista (1955) de Juan Antonio Bardem. Un ciclista atropellado en el que se coagula toda la culpa de clase de una burguesía hipócrita. Una tragedia que acaba espoleando una toma de conciencia. Y, sobre todo, una lección práctica (y magistral) acerca de cómo un cineasta puede ingeniárselas para decir verdades bajo el peso de la censura dictatorial.

Máquina de emancipación

Pero quizá la película que mejor encajaría en la inauguración de Cycle-In Cinema es La gran aventura de Pee Wee (1985) de Tim Burton. Una road-movie en busca de una bicicleta robada* que es paradigma de la inmadurez, pero también de la auto-afirmación, la emancipación y la libertad de movimientos fuera de toda regla. El arranque de la película, con ese sueño triunfal en el Tour de France, convenientemente iluminado por la acción combinada de doce ciclistas/espectadores/proyectores podría proporcionar una gran imagen redentora de comunión entre realidad y ficción, a la conquista de la utopía (no sólo energética).*

Erotismo de sillín

Cuenta la anécdota que el célebre erotómano italiano Tinto Brass iba al volante de su coche cuando se cruzó en su trayecto una joven ciclista: Anna Ammirati*. Quiso el destino que la chica no muriese atropellada, sino que se convirtiese en la nueva estrella en el lúbrico catálogo del cineasta. Ammirati se convirtió en la díscola, espontánea y vitalmente hedonista Lola de Monella* (1998), película que convirtió en su imagen insignia los felices paseos en bicicleta -falda estampada al viento, níveas braguitas al aire– de su protagonista en una Italia de los años 50 recreada con nostalgia de provinciano onanista.

En el cine, la bicicleta es capaz de recorrer todos los géneros, pero resultaba inevitable (de hecho, casi estaba escrito en los cielos de la lujuria) que el responsable de reivindicar el vehículo para el cine erótico fuera Brass, señor particularmente obsesionado con las bondades del trasero femenino, aquí levantado sobre ese pedestal, a su mayor honra y gloria, que es el sillín.